在高等教育竞争日益加剧的背景下,大学生在学业规划、人际交往和职业选择等方面常常面临诸多压力。重庆大学“弘毅”工作室、重庆大学经济与工商管理学院团委青协创新性地推出“解忧杂货铺”活动,通过匿名书信交流的方式,帮助同学们重新构建优势认知,从“被动干预”转向“主动成长”。该活动鼓励同学们主动提出自己的困惑,并借助朋辈的经验分享,构建互助支持平台。活动旨在营造包容开放的校园氛围,缓解同学们的成长焦虑,提升其自我认知能力,为迷茫中的同学们指明方向。

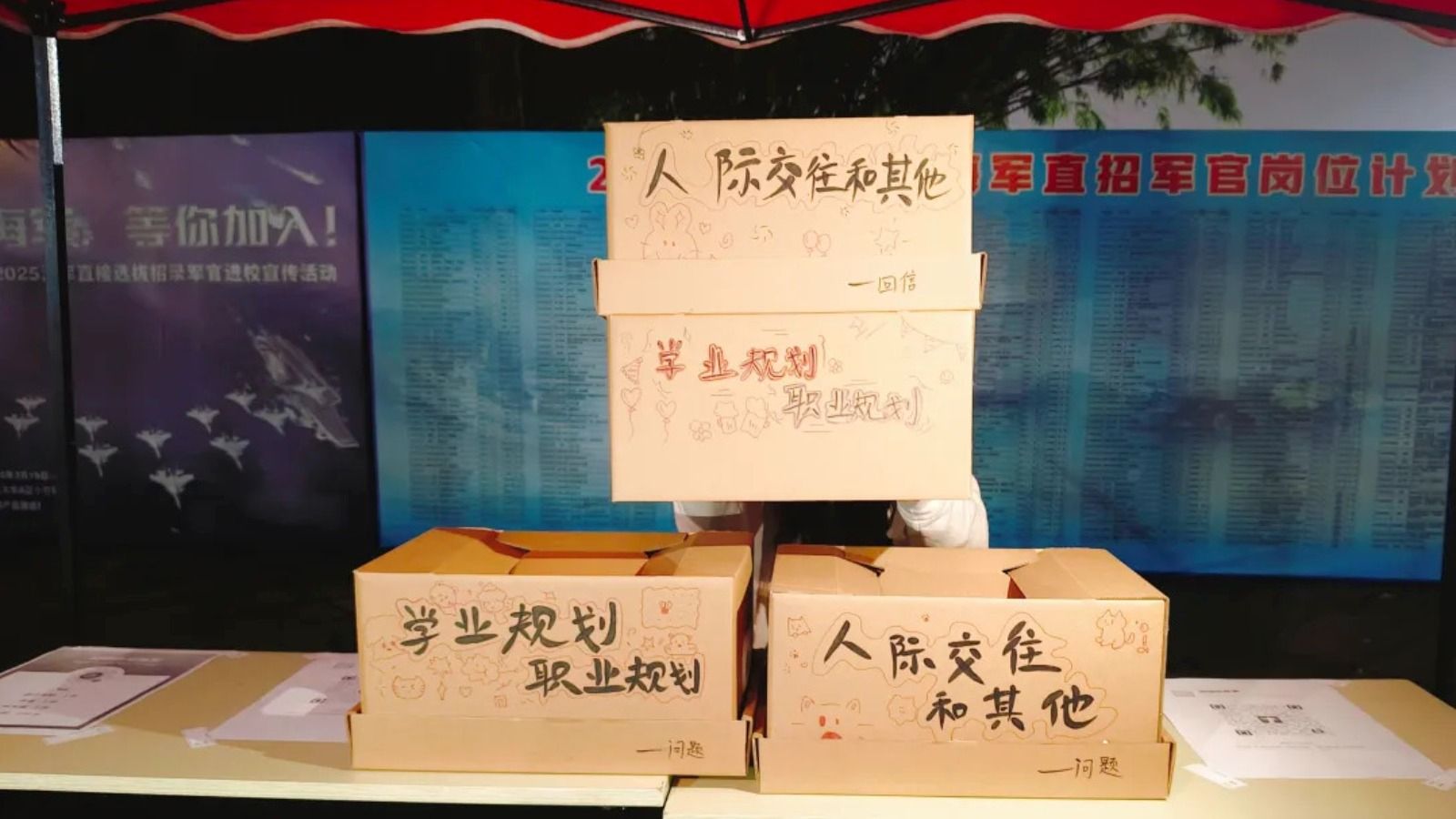

在春意涌动的A区小竹林,“解忧杂货铺”化身温暖磁场,在红色主题棚架里开启了一场匿名的跨时空对话。同学们将学业压力、成长困惑化作笔尖私语投入信箱,或化身“解忧人”抽取他人心事,以手写文字、手绘图表、创意手工等多元形式传递能量。

活动现场交织着屏息书写的专注、偶遇共鸣的惊叹与眼角微湿的感动,有人收到跨年级的成长攻略,有人解锁平行时空的相似轨迹;每日的“解忧盲盒”环节更掀起集体治愈浪潮,让隐秘心事在善意簇拥中破茧成蝶。136封心事与136份答案在竹叶间流转,未认领的回信被封存为“时光胶囊”,未能说出口的迷茫与期待,最终沉淀成一片星海。但是在解忧杂货铺的宇宙里,没有心事会真正流浪,每一份沉默都终将与另一颗星辰共振。参与的同学或伏案疾书,或驻足阅读,笔尖沙沙声与竹林簌簌声交织成独特的治愈乐章。

当我们将缝隙坦诚摊开,孤独便不再是沉默的荒岛,而是连接星群的坐标。匿名机制消解了年龄与身份的距离,让求助与给予回归最本真的姿态——那些不敢对熟人言说的迷茫、羞于展示的脆弱,在陌生人的信纸上获得了被聆听的尊严。

跨年级的经验传递不再是单向的教导,而成为双向救赎:解忧人在梳理他人困境时,往往意外照见自己的谜底。这场竹林里的文字共生实验,不仅编织了一张接住情绪的网,更悄然重构了人与人之间的连接范式——原来温暖不必基于熟识,善意可以纯粹到只剩笔尖的温度。

活动结束后,同学们反响热烈,纷纷表示还想继续参加。许多同学收到了来自解忧人的回信,那些手写的回信,如同温暖的阳光,照亮了他们的心房。一位同学表示:“当我收到回信的那一刻,我感到非常感动。虽然我们素不相识,但对方的鼓励和理解让我感受到了温暖和力量。”

三天的信箱可以装满136封心事,但那些被唤醒的勇气、被点燃的理解、被折叠进信封里的微光,正在看不见的地方持续生长。当你在某个疲惫的深夜忽然想起信纸上某句“请允许自己成为未完成的作品”,当曾经的回信者某天也站在人生十字路口握紧陌生人的字条——这场善意接力形成闭环。